PD充電器で給電できない

チコちゃんの声でタイトルを読んで欲しい。ボーっと生きてんじゃねーよ!と叱られる前に考えておきたい。

今こそすべてのニッポン国民に問う。格安中華機器が両端Type-Cケーブルで給電できないのはなぜ?同梱しているType-A→Type-Cケーブルを使わなきゃいけないの?

なぜ格安中華機器の多くが両端Type-Cのケーブルで給電できないのかも知らずに、やれPDだ、やれTB4だと狂喜するニッポン人の何と多いことか。チコちゃんは知っている。世間の要望に合わせて従来コネクタからType-Cに変更したが、お約束の抵抗を入れなかったからぁー、でした。

という前置きの通り、EU圏で今年12月28日からUSB Type-C充電義務化が行われるのに合わせて、やっつけでType-Cを取り入れる中華機器が多い。

EUルール

5V超、3A超もしくは15W超による充電が可能な場合

- 規格 EN IEC 62680-1-3:2021 に規定されるUSB PDを組み込むこと

- 追加の充電プロトコルは、使用される充電器に関係なく、USB PDの完全な機能を可能にすること

つまり、5V⎓3Aまでの給電で収まるものであればレセプタクルさえType-Cにして所定の抵抗をセットすれば許される。これを超える場合はUSB PDが必要になるので従来のレセプタクルをポン替えするだけでは済まない。回路設計の変更が必要になるが所定の抵抗は免除される。

従来の充電規格

そもそもUSBはPCと周辺機器を接続するための規格として考えられた。そのためデータがメインでどちらかというと給電に関してはおまけであった。実際、電力を必要とする機器は別途ACアダプターなりの外部電源を用意して、データのみUSBという切り分けをしていた。

いつのころからか、一本のケーブルでデータ(高速)だけでなく電源、映像、音声など様々な信号を済まそうというらくらくニーズが芽生えた。そこでUSB Type-Cという24ピンの上下リバース規格が考案された。2014年8月策定なのでちょうど10周年を迎えた。

そして世はまさにType-C時代である。従来のAだBだ、ミニだ、マイクロだ、はすべてCに統一される。次にDの時代が来るならそれはもうワンピースの世界だ。

Type-Aの給電能力

USB 2.0 2.5W(5V⎓0.5A)

USB 3.2 4.5W(5V⎓0.9A)

USB BC1.2 7.5W(5V⎓1.5A)

格安中華機器はほぼこの辺りの電力で動くか充電できるように設計されている。ちょっと前まではほとんどmicroUSBが使われていた。USBのうちVBUS/GNDのみの配線で電源を取り出している。もっとも簡単な設計である。

Type-Cへの転換

格安機器の中には、このmicroUSBをそのままType-Cにしただけのものが多い。Type-Cの24ピンある中からVBUS/GNDを使うだけなので電源の端子レイアウトを少し変えるだけでよい。従来のType-Aは供給側として常に5Vを垂れ流しているのでこれでよい。

しかし、最近は充電器もType-Cしか持っていないものが増えてきた。ケーブル両端がType-Cのものも増えている。これがEUの望む地球にやさしい環境である。機種ごとに用意していた充電器やケーブルは淘汰されつつある。

Type-Cは下剋上

Type-Cは供給にも受給にもなる端子なので、誤ってType-Cの充電器同士をType-Cケーブルで接続することも考えられる。両側100Vの交流プラグケーブルがあったとしたら、それを2つのコンセントにつなげるようなものだ。考えただけでおそろしい。

そんな事態にならないように、Type-Cの充電器では新たに追加されたCC1/CC2という端子を使って親子関係が確認できないと0V状態を維持する(コールドソケット)仕様になっている(除くPD)。

- 親(ソース)充電器側レセプタクルCC1/CC2を56~10kΩ抵抗でVBUSとつなぐ

- 子(シンク)周辺機器側レセプタクルCC1/CC2を5.1kΩ抵抗でGNDとつなぐ

親にも子にもなれる機器はこの切り替えができるようになっている。この仕組みのおかげで親同士がケンカをするといった事態は避けられている。

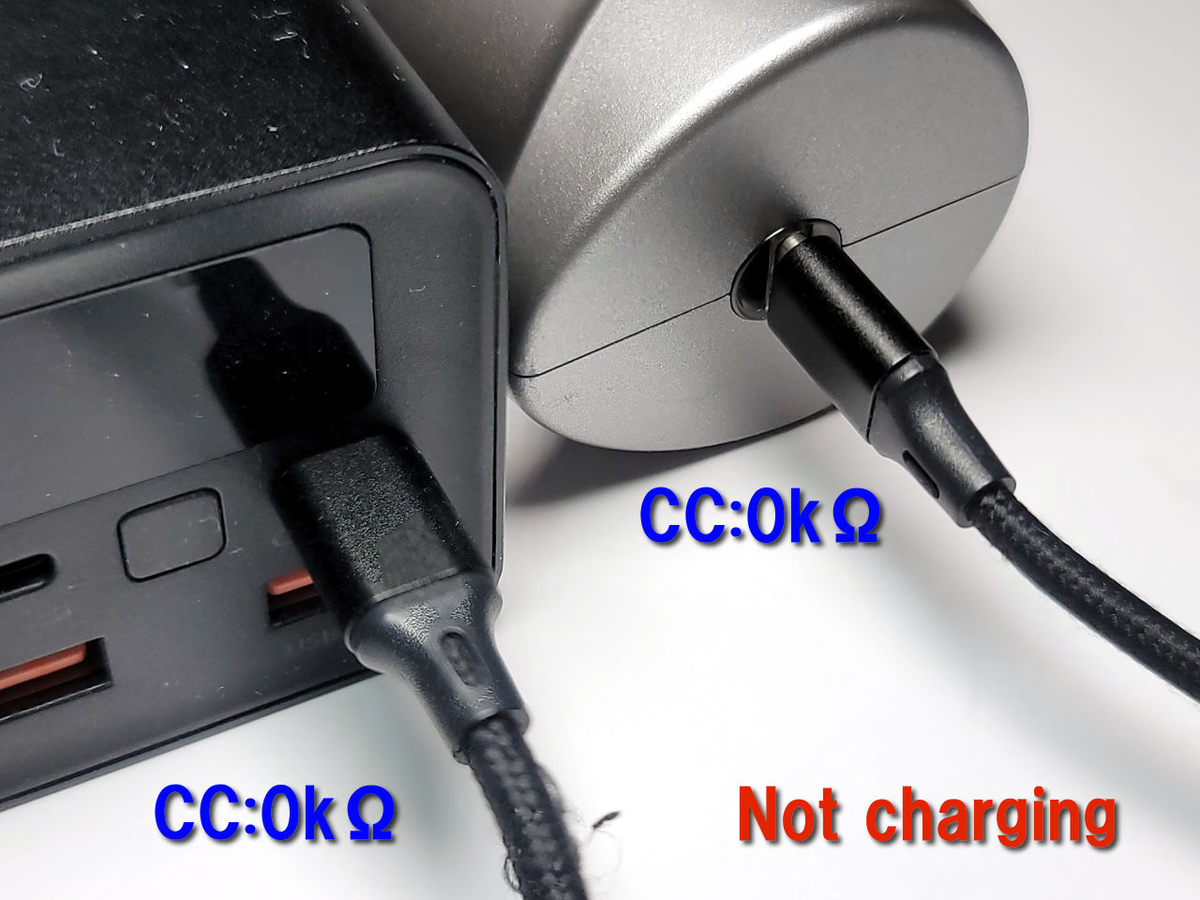

ルール無用の中華機器

子側の義務であるCC1/CC2を5.1kΩでプルダウンさせておくというルールを守っていない周辺機器が多い。従来のAやBにはCC端子がないのでそこを考慮しない。そして、ホットソケットになっている従来のType-A→Type-Cのケーブルを同梱しておけばとりあえず給電されるからいいだろうと安易に考える中華メーカーも多い。

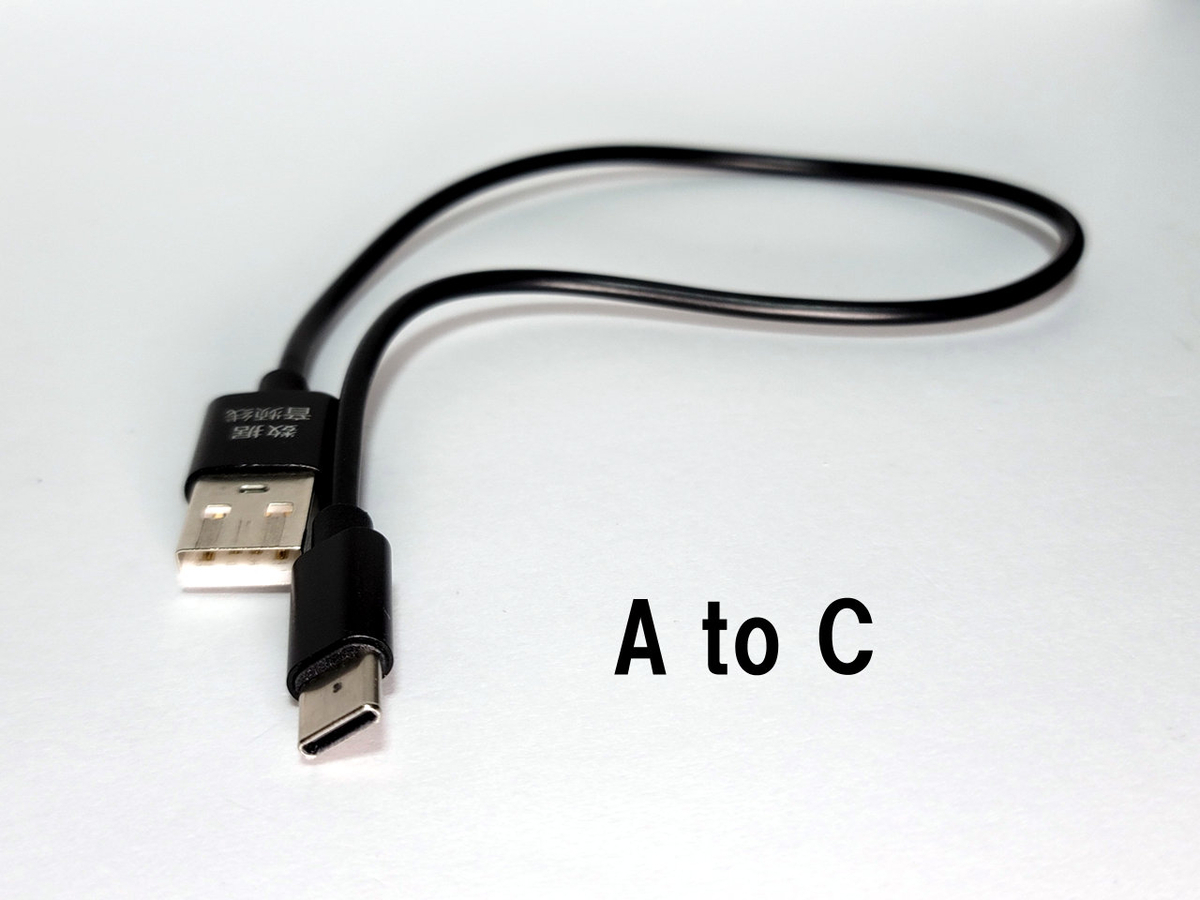

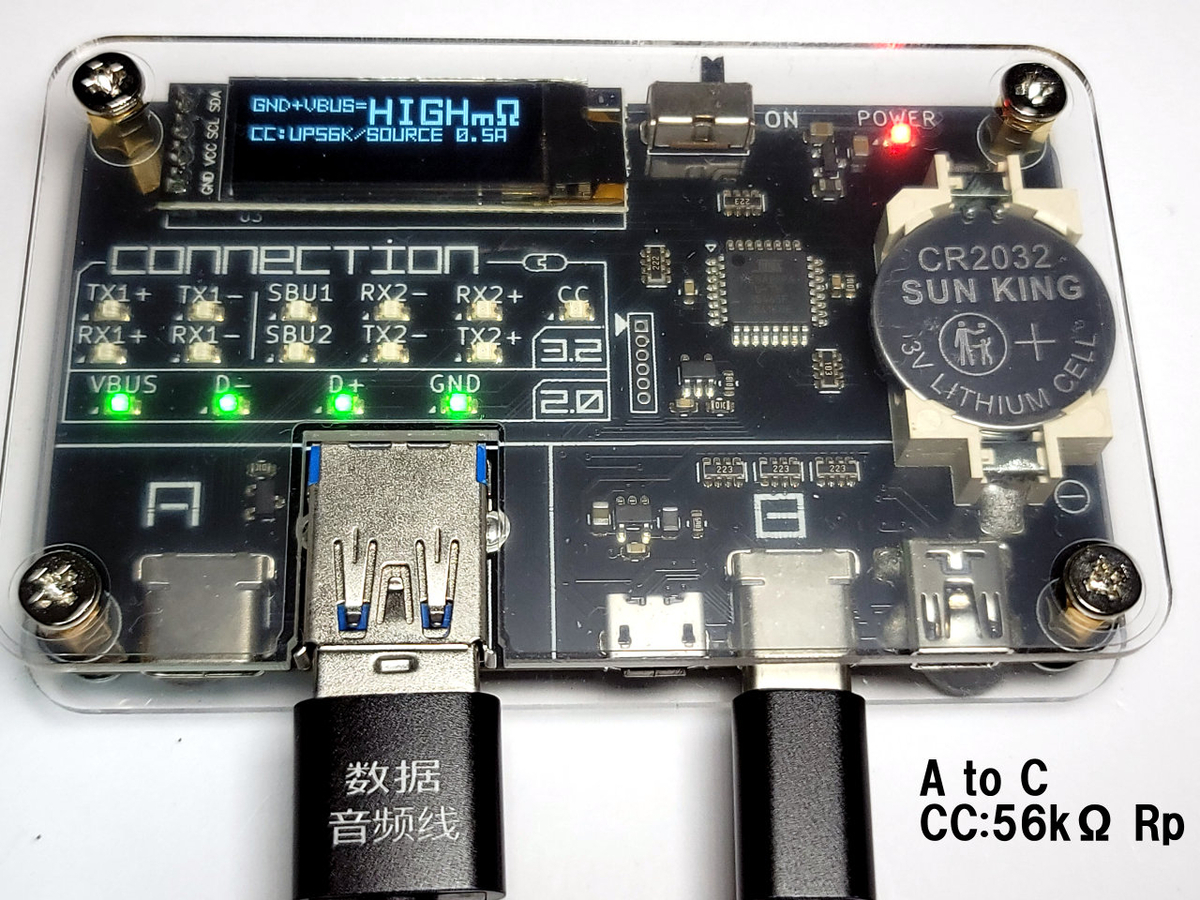

ほとんどの場合こんなケーブルが同梱される。56kΩプルアップでUSB 2.0では5V⎓0.5Aのソース供給能力をシンク側に知らせる。まともなシンク側であれば0.5A超の要求はしない。マックのポテト加湿器に付属のA-Cケーブルもこのルールで作られているが、シンク側がこのルールを守る保証はない。実際、いくつかの中華機器でテストをすると1Aを超える要求をするものがあった。焼損事故では3Aが流れたと思われる。耐性のないA-Cケーブルより、程度のいいC-Cケーブルを使った方が安心だろう。

回避策

格安で買っておいて、ケーブルまで添付されて文句ばかり言っていられないだろう。C-Cケーブルを使いたければ、できることは自分で対策する。ようは格安機器のメスコネクタにあるCC1/CC2端子に5.1kΩのチップ抵抗をつけてGNDと結べばいいだけの話である。さて、分解してと・・・いやいやそんなことができる人間がどれほどいるだろう。ネットでは旧レセプタクルをType-Cに置き換えてチップ抵抗を着けるなんてことをやっている人もいるがごく一部である。となると、外付けでCC1/CC2⇔GNDに抵抗を着ける方法はないものか。

OTGという規格がある。USB On-The-Go(略してUSB OTG)といい、例えば周辺機器同士を接続して本来子同士になるものの親子関係を決める規格である。具体的にはUSBのIDという端子がGNDにつながっていることを検知した方が親になる。OTGケーブルとして売られている。

Type-CのOTG

Type-CにはこのIDという端子がないので、ケーブル側のコネクタ内CC1/CC2が5.1kΩでGNDと接続してある場合に、Type-CポートコントローラがID端子有効として機能する。

例えばこんな変換ケーブルがある。Type-Cコネクタ内のCCを5.1kΩでGNDと接続してある。Android機でこのケーブルを使って有線のPC用キーボードをつないで使うことができる。

ここで上で取り上げた内容を思い出して欲しい。5.1kΩプルダウンはすなわち子側の設定である。このOTGケーブルを挿すことでスマホは子どもがつながったと認識して、Type-Aのキーボードやマウスに電源供給して使用可能になる。

Type-CのUSBメモリ

これはスライドによってType-AにもType-Cにもなる両用USBメモリだ。Type-Aは9ピンあるのでUSB 3.2なのがわかる。もっぱらType-C専用メモリとしてスマホやPCに挿して使うことが多い。このメモリをスマホやPCに挿して電力供給を受けてメモリとして動作するということはこれ自体がOTG機能を有しているということになる。

実際にCCにプルダウン抵抗があるか確認してみよう。確かにCC(A5)⇔GNDに5.1kΩがあった。

メモリデータアクセス中でも1W以下という消費電力だ。

OTGならモバイルバッテリーに挿せば通電されるはずである。ちょっとヤバそうな感じがするかもしれないが、規格内の動作なので問題ない。

変換アダプタ

そして世の中にはケーブルではなく、口を変換するコネクタも多く存在する。これはコレクションの一例だ。C端子のCCかCC1/CC2に抵抗が組み込まれたものもある。

A to C変換コネクタはA-Cケーブルの変形なのでソース0.5Aを伝える設定になっている。

C to microBはBが子側にしか使われない端子なので、シンク側に必須の設定だ。

A to CとC to Aという変わった組み合わせをC-Cケーブルでつなぐと、チェッカーは奇妙なケーブルという認識でプルアッププルダウンを検出する。

この組み合わせをソース側にかませると、ソースに挿した瞬間にホットソケットになり0.9Aが流れている。C-Cケーブルが3Aなので問題ないが、そもそも美しくない。このみっともないケーブルはソース・シンクを入れ換えるとプルアップを検出するので通電しない。必ずソース側に連結した方を挿さなければならない。

C to C特殊ケーブル

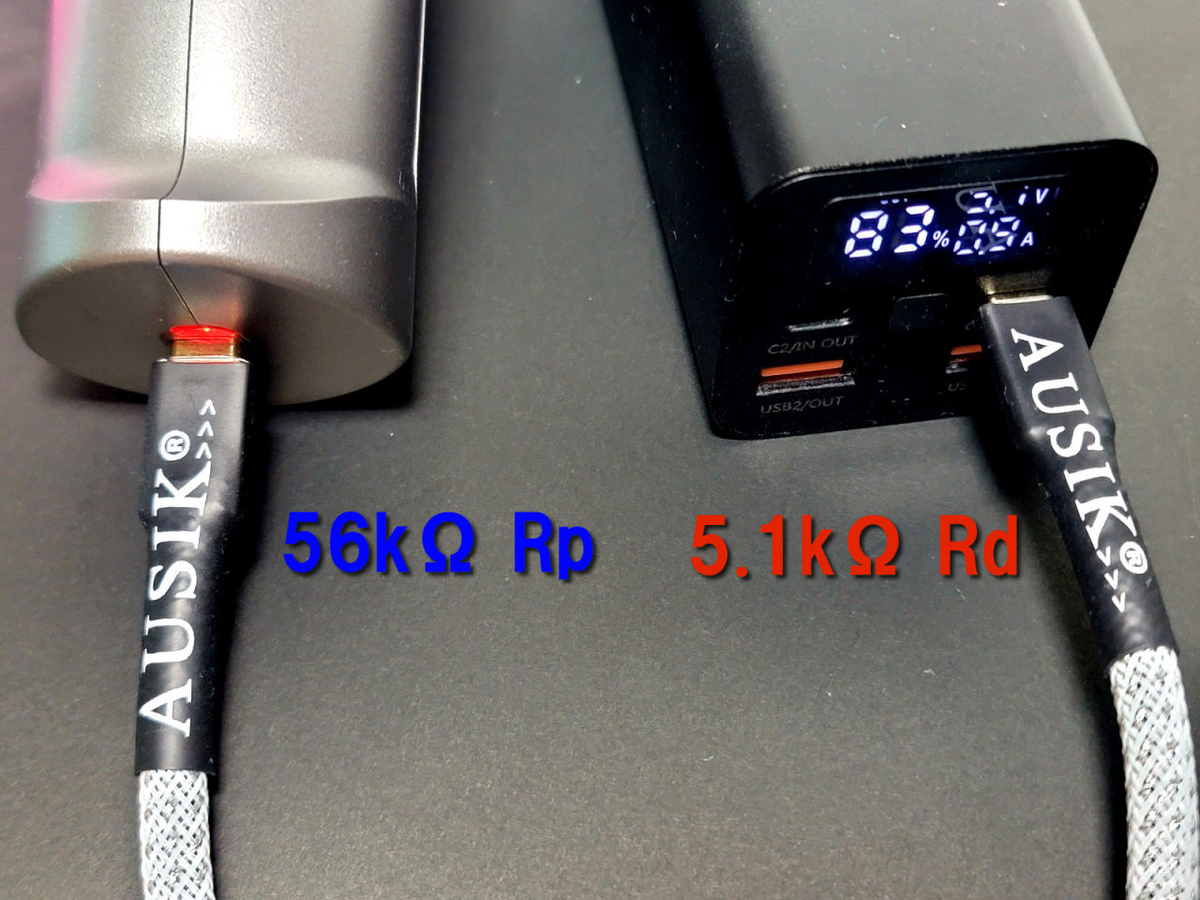

5.1kΩの抵抗を備えたC-Cケーブルはないものかとアリエクをさまよった。オーディオケーブルでOTGとも書いてあり、挿す極性が決まっているものがあった。あやしい。

600円ほどだった。Type-CでCC線がないケーブルがあるのか。これではPD用としては使えない。D+/D-を使うQCなら問題ない。形状からして変わったケーブルなのがわかる。さて、抵抗はどんな感じで入っているのか。

プルアップ、プルダウンが両側にあるなんとも不思議なケーブルだが、確かにこのケーブルを使えばプルダウン側をソースに挿せばC充電器でCケーブルによる給電という希望の動作はする。ケーブルにも>>>として電流が流れる方向が書いてあってわかりやすい。しかし、これはあくまでもこれ専用である。他の用途に使えない奇妙なケーブルではしょうがないし、そもそもオーディオ用のせいかケーブルが太過ぎる。これまた美しくないのだ。

自作への道

一番スマートなのはC to Cの変換アダプタで5.1kΩプルダウンを付加するだけのものがあればいい。しかし、この規格は存在しないので市販はされていない。redditでは同じようなことを考えて自作した人までいるが入手はできないようだ。

なければ自分で作るしかない。次回、製作過程をご紹介する。